「共有メールアドレス」とは、複数人で同じメールアドレスを使用(共有)する場合のメールアドレスです。

共有メールアドレスを作るには、新規でメールアドレスを作成する方法や、グループメール(メーリングリスト)を作る方法など、さまざまな方法があります。

一方で、共有メールアドレスを問い合わせ対応で使いたい場合、メールソフトの共有管理機能では不十分など、目的や用途によっては注意点もあります。

この記事では、「共有メールアドレス」について、GmailやOutlookなどのメール環境ごとでの作り方を紹介します。共有メールアドレスの名称例や運用方法など具体的な活用方法まで解説するのでぜひ参考にしてください!

「yaritori」は、メールアドレスを複数人で共有するのに最適なメール共有システムです。問い合わせ対応などでメール通数が多く2名以上の担当者がいる場合にオススメです。

サービスの特徴や主要な機能などをまとめた資料を無料でお送りさせていただきますので、ぜひご活用ください。

共有メールアドレスとは

まずは、「共有メールアドレス」について概要から確認しましょう!

「共有メールアドレス」は複数人で管理・運営できるメールアドレスのこと

「共有メールアドレス」とは、複数人で共有できるメールアドレスのことです。「support@〜」「info@~」などがよく使われます。

通常は一人ひとりに専用のメールアドレスが割り当てられ、各人は専用のアドレスを使ってメールのやり取りをおこないます。しかし、「共有メールアドレス」を活用すれば、届いたメールを、特定の個人だけでなく登録している複数のメンバーが確認でき、返信も可能です。

「共有メールアドレス」は社内外の問い合わせ対応で有効|営業やCSなど

「共有メールアドレス」を活用することで、問い合わせ対応を複数人で行うことが可能です。

営業やカスタマーサポートなど顧客対応が頻繁に発生する部署や、情報システム部や人事部などの社内から問い合わせ対応でも使えます。

共有メールアドレスの作り方

「共有メールアドレス」を作る方法はいくつかありますが、今回は代表的な2つの方法を紹介します。

新規メールアドレスを作成する【有料】

まずは新規にメールアドレスを作成するパターンです。共有メールアドレスとして使うアドレスを新規で作成します。一番シンプルですが、1アカウント追加するごとにお金がかかるため予算と相談して進めましょう。

アドレス作成後はメール共有システムと連携し、複数人で管理できる体制づくりが必要です。このとき、作成したアカウントのID・PWを複数人で共有する方法は絶対にNGです。

セキュリティ上問題があることに加え、最悪の場合はアカウントごと停止になる可能性があります。詳しくは後述しますので、気になる方は確認してください。

メーリングリストを作成する(無料)

次に、メーリングリストを作成するパターンです。メーリングリストとは、1つのメールアドレス宛に送信するだけで、あらかじめ登録された複数のメールアドレス宛に同じメールを一斉に送信できる仕組みのことです。

GmailユーザーならGoogleグループ、Outlookユーザーなら「新しい連絡先グループ」機能を活用することでメーリングリストを作成できます。

メールを各個人のメールボックスに送れるので見落としのリスクが低く、プロジェクト型の業務を進行する際に、情報共有用として活用する方法がおすすめです。

但し、メーリングリストの設定だけでは共有メールアドレスからの返信はできず、大量のメールのなかで埋もれてしまう問題も起こりがちです。

共有メールアドレスのおすすめの管理方法

せっかく共有メールアドレスを作成しても、メンバー管理やメール対応がスムーズにできなければ効率化は実現できません。メール対応効率化を目指す方におすすめの、共有メールアドレス管理方法をご紹介します。

メール共有システム(有料)

メール共有システムは、共有メールアドレスに届くメールの対応状況を可視化し、複数人でのメール対応を効率化できる専用のサービスです。

サービスを利用するためには費用が必要ですが、共有メールアドレスを問い合わせ対応で利用する場合は導入は必須です。

GmailやOutlookと比べて、メール共有に特化したシステムであり、メール対応状況の見える化、対応内容の相談、複数の代表アドレスの一元管理など、業務をより効率化するための機能が揃っています。

利用するメール共有システムによっては、GmailやOutlookのメールアカウントであればワンクリックで送受信を同期でき、簡単に導入可能です。

一日20件以上のメール対応が発生しているなど、メール対応の量が多いお客さまにはメール共有システムの導入がおすすめです。

GmailユーザーならGoogleグループ「共同トレイ」を利用する【無料】

Googleグループの「共同トレイ」は、グループメール(support@など)に届くメールの返信担当者や対応ステータスを設定できる機能です。

「共同トレイ」機能は、メーリングリストなどを作成できるサービス「Googleグループ」の機能の一つとして提供されており、「グループメールの設定」からかんたんに有効にすることができます。

機能は限られますが、追加料金は発生しないため手軽にはじめられます。

Outlookユーザーなら「共有メールボックス」を利用する【無料】

Outlookを使用している場合、「共有メールボックス」である程度の共有メールアドレスの管理・運用が可能です。

特定のメールをワンクリックでタスクとして登録する機能や、作成したタスクをメンバーに共有する機能が搭載されており、それらをうまく活用することで複数人でのメール対応ができます。

また、チームで共有して利用できる予定表の作成も可能です。チーム全員で予定の追加・閲覧が可能で、全社行事や定例会議などのスケジュールを共有することができます。

共有メールアドレスの注意点・デメリット

「共有メールアドレス」はGoogleやOutlookを使えば無料で利用できますが、うまく活用しないとトラブルが発生するリスクがあります。注意点やデメリットについて確認しておきましょう。

メールアカウント(ID・PW)の共有はNG

メールを複数人で共有するために、特定アカウントのIDとPWを共有するやり方はセキュリティの観点から絶対におすすめできません。業務そのものに重大な支障をきたす可能性があるので、すぐに運用方法を変えることを検討した方がいいでしょう。

別々の地点から複数人がアクセスしていることを検知すると、アカウント保護のため使用を停止するメールソフトがほとんどです。Gmailの管理者ヘ向けのヘルプページにも「複数ユーザーでのアカウントの共有」についてのポリシーが記載されています。

また、同一アカウントを複数メンバーで共有する場合、誰がいつどこからログインしているかなどの管理が難しくなります。実務上、パスワードを頻繁に変更することは難しく、退職者が不正にメールサービスにアクセスするリスクも考えられます。

無料で管理する場合、大量の問い合わせ対応には不向き

無料ツールはメールの送受信がメインの機能であり、複数人でのメール管理機能はあくまでもサブ的な機能です。

したがって「各メールの対応状況を管理する機能がない」「社内メンバー向けのコミュニケーション機能が限定的」「定型業務を効率化するための機能がない」など、複数人でのメール対応を効率化する機能は十分とは言えません。

無料ツールで大量の問い合わせに対応する場合、誰かが既に回答した内容を後から別の担当者が対応する「重複対応」、誰かが対応しているだろうと全員が考えて誰も対応しない「対応漏れ」などトラブル発生のリスクも高まります。

「yaritori」は、メールアドレスを複数人で共有するのに最適なメール共有システムです。問い合わせ対応などでメール通数が多く2名以上の担当者がいる場合にオススメです。

サービスの特徴や主要な機能などをまとめた資料を無料でお送りさせていただきますので、ぜひご活用ください。

共有メールアドレスのアドレス名の決め方・例

共有メールアドレスを効果的に活用するには、最適なアドレス名の設定が重要です。決め方や具体例を解説します。

共有メールアドレスは用途が一目で分かるものにする

共有メールアドレスを決める際は、まず目的を明確にすることから始めましょう。そのうえで、顧客にとって分かりやすく社内での管理もしやすい、用途が一目で分かる名前を選ぶことが重要です。

また、アドレス名は可能な限り短く、覚えやすいものにすることをおすすめします。あまり多くのアドレスを作りすぎると管理が複雑になるため、必要最小限に絞ることも大切です。

共有メールアドレスの具体例

一般的に使われているアドレスと用途を一覧にしました。参考にしていただければと思います。

汎用的な問い合わせに使われる共有メールアドレス

- info@:一般的な問い合わせ窓口として普及

- contact@:お問い合わせ全般を意味し、国際的にも理解されやすい

- inquiry@:より正式な問い合わせ窓口として使用される

営業・販売関連窓口に使われる共有メールアドレス

- sales@:営業・販売に関する問い合わせ窓口として普及

- business@:法人営業や事業提携に関する連絡窓口として普及

- partnership@:パートナーシップや業務提携に関する窓口として普及

サポート関連窓口に使われる共有メールアドレス

- support@:技術サポートやカスタマーサポート窓口として普及

- help@:ヘルプデスク窓口として普及

- service@:サービスに関する問い合わせや不具合報告窓口として普及

避けるべき共有メールアドレス

- noreply@:一方的な送信専用で、顧客からの返信を受け付けない印象を与える

- test@、temp@:一時的な印象を与え、信頼性に欠ける

- 個人名@:特定個人へ依存している印象を与え、組織としての対応力に疑問を感じさせる

共有メールアドレスの活用例

以下3つのケースが、共有メールアドレスの活用に適しています。

・顧客からの問い合わせ対応

・プロジェクトメンバーとの情報共有

・採用関連の連絡

顧客からの問い合わせ対応

顧客からの問い合わせ窓口に共有メールアドレスを活用するケースです。

複数人で内容の確認や返信メールの作成等迅速に対応できるので、良質な顧客対応につなげられます。問い合わせ窓口の集約によって、対応の取りこぼしを防げる点もメリットです。

コールセンターや不動産会社など、メールでの問い合わせが多い企業におすすめです。

プロジェクトメンバーの情報共有

プロジェクトメンバーへの連絡事項や重要事項を発信する手段に活用するケースです。共有メールアドレスを使えば、メールの転送やCCメールの作成をおこなう必要がありません。手間をかけずにプロジェクトメンバーと情報を共有できます。

情報共有ができているので、クライアントからの返信にも各メンバーが対応することができ、プロジェクトを円滑に進めることにも繋がります。

採用関連の連絡

面接の日程提示や合否連絡など、求職者との連絡手段に使うケースです。求職者への連絡や選考状況の管理を複数人で分担しながら進められるため、人事担当者の負担を軽減できます。

求職者からの質問に対する返信メールも、他の担当者と相談しながら作成できます。毎年多くの求職者を採用する企業に適した方法といえるでしょう。

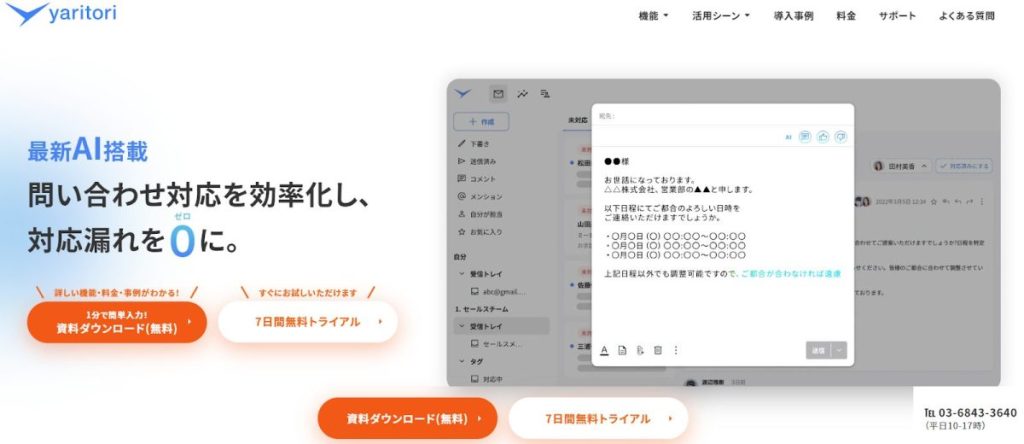

共有メールアドレスの管理なら「yaritori」がおすすめ

共有メールアドレスは対応状況がわからなくなり、重複対応や対応漏れが生じるリスクを抱えています。対応漏れを防ぎつつ問い合わせ対応を効率化するには、「yaritori」を導入するのがおすすめです。

yaritoriは提供開始から約4年で、導入実績社数が200社を突破したメール共有システムです。個人アドレスも含め、複数メールアドレスでの受信メールを1つの画面で管理できます。

メールごとに「未対応」や「対応済み」など、対応状況が自動で表示される仕組みです。優先度の高いメールをすぐに把握でき、素早い対応につなげられます。また、メールの未読/既読表示やチャット機能を搭載しており、対応漏れの発生を最小限に抑えられます。

また、最新AIを搭載しており、入力欄に簡単な指示を入力するだけで、文章を自動生成してくれます。すでに独自のプロンプトが仕込まれているため、簡易的な指示でも豊かな表現の文章に仕上がります。

初期費用や最低利用期間もなく、月額1,980円で利用できるため、導入コストも削減できます。まずは7日間の無料トライアルを使ってyaritoriの使いやすさを体験してください。

まとめ |共有メールアドレスを有効に活用しよう!

共有メールアドレスは、業務の効率化と顧客対応の品質を高められる点がメリットです。

反面、担当者同士のコミュニケーションが不足すると、重複対応や対応漏れが生じる恐れが高まります。対応状況が確認しづらい点もデメリットです。yaritoriを導入すると、メールごとに対応状況が表示されるため、優先度や緊急度の高い案件を正確に把握できます。

メールの未読/既読数も表示され、未確認の担当者にはグループチャットやDMで、内容の確認を催促できます。メールの見落としによる対応漏れの発生を過度に心配する必要はないでしょう。また、返信メールを作成中、別の担当者は同じメールにアクセスできません。

メール対応の工数や顧客トラブルのリスクを削減したい方は、yaritoriの導入をご検討ください。

メール対応の効率化から始めるAI・DXツール「yaritori(ヤリトリ)」メディア編集部。

営業・CSなど対外的なメール対応が多い方向けに、問い合わせ対応・顧客管理・一斉送信に関する情報や、AI・DXなどの最新テクノロジー情報を発信します。