メールとチャットは、現代のビジネスにおいて、使い分けが欠かせないコミュニケーションツールです。

一方で、「どちらをどの場面で使えばいいのだろう?」「連絡が分散してかえって非効率だ」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、メールとチャットのメリット・デメリットを比較し、使い分けのポイントを3つ解説します。

複数のツールを同時に使っていて、日々のコミュニケーションに非効率さを感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

メールとチャットの良いところ取りなら「yaritori」がオススメです!社外の人とは「メール」、社内の人とは「チャット」という使い分けが可能なメール共有システムです。

サービス概要や導入事例を記載したサービス紹介資料を無料でお送りするので、お気軽に資料請求していただけると幸いです。

メールとチャットの違い

メールとチャットの使い分けを考える前に、まずはそれぞれの違いを理解しましょう。ここでは、両者の違いを3つの観点から解説します。

メールの特徴:登録なしで送れるフォーマルなやり取り

メールの最大の特徴は、丁寧な形式でやり取りができ、その内容が記録としてしっかり残ることです。

また、相手のメールアドレスさえ知っていれば、特別な登録なしで誰にでも送ることができます。このため、社外の顧客や初対面の相手との公式なコミュニケーションに不可欠です。

一方で、挨拶文など形式的な文章の作成に時間がかかったり、相手の環境によってはすぐに届かなかったりと、会話のようなスピーディーなやり取りには不向きな側面もあります。

ビジネスチャットの特徴:スピーディーで気軽なやり取り

ビジネスチャットの最大の特徴は、会話のような気軽さと圧倒的なリアルタイム性です。

社内メンバーや親しい取引先との間で、簡単な質問や業務連絡をスピーディーに行うのに最適です。絵文字やリアクション機能も、円滑なコミュニケーションを助けます。

一方で、同じツールを使っている相手としか連絡が取れない点や、メッセージが次々と流れていくため重要な情報が見失われやすいという側面もあります。

メールとビジネスチャットの違いをまとめて比較

これまでの内容をまとめると、メールとチャットには以下のような違いがあります。

| メール | ビジネスチャット | |

| 得意なやり取り | 形式的、記録性が高い | 気軽、会話のよう |

| リアルタイム性 | 低い | 高い |

| 相手との関係性 | 社外・初対面向け | 社内・親しい相手向け |

| サービス間の連携 | 可能(オープン) | 不可(クローズド) |

| 情報 | ストック型(蓄積しやすい) | フロー型(流れやすい) |

ビジネスコミュニケーションにおいては、どちらか一方に偏るのではなく、双方の特性を理解し、目的や相手に応じた使い分けがおすすめです。

メールとチャットを使い分ける3つのポイント

メールとチャットは、具体的にどのように使い分ければよいのでしょうか。ここでは、業務効率を上げるための3つの使い分けポイントを解説します。

ポイント1. コミュニケーションの相手で使い分ける

使い分けの基本的な軸は、コミュニケーションを取る相手との関係性です。

メールは、フォーマルな形式が求められる社外の顧客や、初めて連絡を取る相手とのコミュニケーションに適しています。礼儀正しく、記録として残る形でやり取りできるため、ビジネス上の信頼関係構築に最適です。

チャットは、日頃から頻繁に連携する社内メンバーや、気心の知れたパートナー企業との、スピーディな情報共有や意思疎通に適しています。相手との関係性に応じてツールを使い分けることが、円滑なコミュニケーションの第一歩です。

ポイント2. コミュニケーションの頻度で使い分ける

コミュニケーションの頻度も、使い分けの重要な判断基準です。

メールは、メールアドレスさえ知っていれば誰とでも連絡できるため、やり取りの頻度が低い相手や、単発の連絡に適しています。

一方でチャットは、特定のプロジェクトメンバーなど、高頻度で継続的にやり取りが発生する場合に効果を発揮します。会話のようなテンポで議論を進められるため、チーム内の連携を密にし、プロジェクトの進行スピードを加速させたい場合に最適です。

ポイント3. コミュニケーションの内容で使い分ける

コミュニケーション内容の重要度や性質で使い分けるのもポイントです。

メールは、送信後に編集ができないため、やり取りの履歴が証拠(証跡)として残り続けます。そのため、契約書や請求書、正式な依頼事項など、後から「言った・言わない」のトラブルを避けたい重要な内容の伝達に最適です。

対してチャットは、その場の確認や簡単な質疑応答、進捗の共有といった、記録の必要がないカジュアルなやり取りに向いています。内容の重さに応じてツールを選ぶことで、コミュニケーションのリスク管理と効率化を両立可能です。

メールとチャットの良いところ取りなら「yaritori」がオススメです!社外の人とは「メール」、社内の人とは「チャット」という使い分けが可能なメール共有システムです。

サービス概要や導入事例を記載したサービス紹介資料を無料でお送りするので、お気軽に資料請求していただけると幸いです。

メールとチャットのオススメ利用シーン

メールとチャットとでは、おすすめの利用シーンが異なります。それぞれどのような業務シーンに適しているのか解説するので、使い分けのヒントにしてください。

メールの利用がおすすめのシーン

メールは、顧客とのやり取りが業務の中心となるシーンで強みを発揮します。

例えば、以下のような場面が考えられます。

・営業部門での提案書送付

・カスタマーサポート部門での問い合わせ対応

・弁護士や会計士といった士業による相談業務

これらの業務では、社外の不特定多数の顧客や依頼人と、やり取りの履歴(証跡)を残しながら丁寧なコミュニケーションを行う必要があります。

このように、記録として明確に残す必要がある場合には、メールが中心的なコミュニケーション手段となります。

チャットの利用がおすすめのシーン

チャットは、メンバー間のスピーディな連携や意思決定が求められるシーンで有効です。

例えば、素早いシステム開発をおこなうIT企業の開発部門では、仕様の確認や進捗の共有、問題発生時の相談などを、チャットを通じてリアルタイムにおこなえれば、開発スピードを向上できます。

また、少人数で構成されるスタートアップ企業では、役職や部署の垣根を越えたフラットでスピーディーな情報共有が事業の成長に直結するため、チャットを中心としたコミュニケーションが有効です。

メールとチャットの併用の仕方

メールとチャットは、それぞれに長所と短所があるため、併用することでより効果的なコミュニケーションが期待できます。ここでは、併用がおすすめの企業や、併用する際の注意点を解説します。

メールとチャットの併用がオススメの企業

メールとチャットの併用は、社外とのフォーマルなやり取りと、社内でのスピーディーな連携の両方が高い頻度で発生する企業にオススメです。

例えば、顧客からメールで受け取った技術的な質問や要望を、社内の開発チームがチャットですぐに議論し、解決策を検討するようなシーンが挙げられます。

Webサービスを提供するIT企業や、製品開発を行うメーカーの企画・開発部門など、外部からのインプットを基に、内部で活発なコラボレーションが求められる業種で特に効果を発揮します。

メールとチャットを併用する注意点

メールとチャットを併用する最大のメリットは、コミュニケーションを最適化できる点ですが、一方で注意点もあります。それは、情報が複数のツールに分散し、管理が煩雑になることです。

「あのやり取りはメールだったか、チャットだったか」と探す手間が発生したり、両方のツールを常に監視しなければならず集中力が削がれたりするリスクがあります。

重要な連絡の見落としに繋がりかねないため、併用する際は、社内でツールの使い分けルールを明確に定めておくことが重要です。

メールとチャットの良いところ取りなら「yaritori」

メールとチャットの良いところを、ひとつのツールで活用するなら「yaritori(ヤリトリ)」がオススメです。

「メール」「チャット」理想の使い分けを1つのツールで実現

「yaritoriは、顧客対応などの社外とのやり取りで利用するsupport@などの共有メールアドレスを、複数人で効率的に管理できるメールソフトです。さらに、各メールに紐づいたチャット機能を搭載しています。

これにより、社外の顧客とは「メール」で丁寧なやり取りを行いつつ、メール内容に関する社内の相談は「チャット」でスピーディーに行う、という使い分けを一つのサービス内で完結できます。

例えば、顧客からの難しい質問メールに対してチャット機能で上司に「この返信内容で問題ないでしょうか?」と確認を仰ぐ、といった活用が可能です。ツールを切り替える必要がなく、情報が分散するデメリットも解消できます。

メールに紐づかない社内チャットにも対応

yaritoriは、メールに関する相談だけでなく、社内コミュニケーションのためのチャットグループも作成可能です。これにより、顧客対応の相談から日常的な業務連絡、部署内の情報共有まで、社内のあらゆるテキストコミュニケーションをyaritoriに集約できます。

複数のツールを導入する必要がなく、コスト削減と情報の一元管理を同時に実現可能です。初期費用・最低契約期間もなく、1ユーザー1,980円から利用することができます。サービス概要や導入事例がわかる資料を無料でお送りするので、お気軽に資料請求してください。

(参考)メール・チャット利用状況の現状

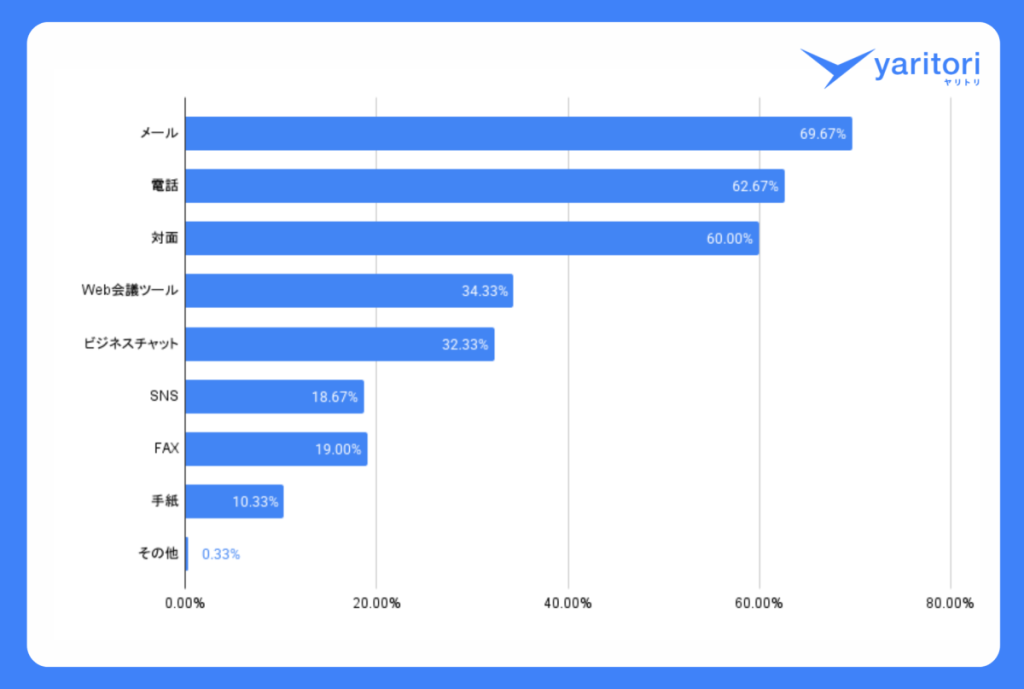

当社が実施した「ビジネスメール調査2026」によると、仕事で最も利用されているコミュニケーション手段は依然として「メール」(69.67%)が第1位でした。

その一方で、リモートワークの普及に伴い「ビジネスチャット」の利用も32.33%と、3人に1人が利用するまでに浸透しています。

今後ますますビジネスチャットが浸透していくことが予測されますが、メールがなくなることはなく、両者の使い分けが効率の良いコミュニケーションにおいて重要になりそうです。

まとめ|メールとチャットを効果的に使い分けよう!

この記事では、メールとチャットのメリット・デメリットを比較し、使い分けるための具体的なポイントについて解説しました。

メールとチャットにはそれぞれ得意な領域があり、相手・内容・頻度といった基準で適切に使い分けることで、日々のコミュニケーションは格段に効率化します。社外との重要な連絡はメール、社内のスピーディな情報共有はチャット、というのが基本的な使い分けの考え方です。

まずは、本記事で紹介した3つの使い分けポイントを参考に、ご自身の業務を見直してみてください。意識してツールを使い分けるだけで、無駄なやり取りが減り、業務がスムーズに進むはずです。

さらに、メールとチャットの併用による情報分散に課題を感じている場合は、「yaritori」のようなツールの導入が根本的な解決策となります。自社に合った方法でメールとチャットを効果的に使い分け、チーム全体の生産性を向上させましょう。

メール対応の効率化から始めるAI・DXツール「yaritori(ヤリトリ)」メディア編集部。

営業・CSなど対外的なメール対応が多い方向けに、問い合わせ対応・顧客管理・一斉送信に関する情報や、AI・DXなどの最新テクノロジー情報を発信します。