ヘルプデスクツールは、担当者の業務負担を軽減し、対応品質のばらつきや対応漏れ、重複対応などの問題を解決してくれるツールです。

しかし、さまざまなヘルプデスクツールがあるため、「自社に合うシステムはどれか」「何を基準に選べばいいのか」と悩んでしまう担当者も多いでしょう。

そこでこの記事では、ヘルプデスクツールの選び方とサービスごとの特徴を紹介します。自社に適したヘルプデスクツールを選ぶポイントがわかるので、ぜひ導入時の参考にしてみてください。

「yaritori」は、ステータス機能や分析・レポート機能などを利用でき、問い合わせ対応業務の効率化が可能なヘルプデスクツールです。

初期費用・最低契約期間なし、1ユーザー1,980円から利用することができます。サービス概要や導入事例がわかる資料をお送りするので、お気軽に資料請求してください。

ヘルプデスクツールとは

ヘルプデスクツールとは、問い合わせ対応の効率化を実現し、問い合わせの集計・分析ができるなどヘルプデスク業務の改善ができるツールです。その役割と必要性について解説します。

問い合わせ対応の効率化・分析ができるツール

ヘルプデスクツールは、「問い合わせ対応の効率化」や「円滑な情報共有」ができるツールです。たとえば、対応ステータスの可視化や、複数担当者での共同対応などが可能になります。

顧客情報や過去の対応履歴を管理できるため、スムーズな問い合わせ対応が実現できるでしょう。

また、担当者の対応時間や、問い合わせ内容の分析もできるので、業務改善につながるのも特徴です。

近年では、「AIによる回答内容の提案」や「チャットボットとの連携」が充実しているサービスもあり、より効率的な問い合わせに対応できます。

問い合わせ管理型・生成AI活用型・複数チャネル対応型・CRM型がある

ヘルプデスクツールは、以下の4つに分類できます。近年では、4つの機能を複合的に備えたサービスも増えています。

①問い合わせ管理型

②生成AI活用型

③複数チャネル対応型

④CRM型

メールやチャットでの問い合わせに特化した「問い合わせ管理型」は、テンプレートや自動振り分けなどが充実し、大量の問い合わせを効率的に処理します。

「生成AI活用型」は、ナレッジを集約することで回答の自動生成や、FAQの自動更新・チャットボットによる対応の自動化などが特徴のサービスです。

「複数チャネル対応型」は、メール・チャット・SNSなどさまざまな経路から寄せられるお問い合わせを一元管理し、対応漏れや二重対応を防止できるのが特徴のサービスです。

顧客管理と連携した「CRM型」は、購買履歴や利用状況などとリンクし、最適な対応の実現を目指すサービスです。

問い合わせ件数が増えてきたらヘルプデスクツールの導入がおすすめ

問い合わせ件数の増加により、メールや電話対応が追いつかず、対応漏れや重複対応が発生し始めた場合は、ヘルプデスクツールの導入を検討すべきタイミングです。

また、担当者ごとの対応品質にばらつきが出ると、顧客満足度の低下につながります。「人によって対応品質が違う」などの課題が見えたときは、ツールの導入を検討しましょう。

事業拡大に伴い、個人対応から組織的な管理が必要になった場合や、顧客サービスの品質向上が経営課題として浮上した場合も、ヘルプデスクツールの導入が有効です。

「yaritori」は、ステータス機能や分析・レポート機能などを利用でき、問い合わせ対応業務の効率化が可能なヘルプデスクツールです。

初期費用・最低契約期間なし、1ユーザー1,980円から利用することができます。サービス概要や導入事例がわかる資料をお送りするので、お気軽に資料請求してください。

ヘルプデスクツールの主な機能

次に、ヘルプデスクツールの機能について解説します。主な機能は、以下の4つです。

問い合わせ内容と進捗を一元管理できる機能

ヘルプデスクツールは、顧客からの問い合わせ内容について、ステータス(未対応・対応中・完了など)を可視化することで、進捗状況を一元管理できる機能が搭載されています。

また、問い合わせを担当者に割り当てることができるため、誰がどの問い合わせに対応するかが明確になります。対応漏れや重複対応の防止につながるでしょう。

問い合わせの傾向を把握できるレポート機能

ヘルプデスクツールは、問い合わせ対応の実態について、「担当者ごとの対応数」や「よくある問い合わせ」などを数値化し、業務改善に役立てるレポート機能が搭載されています。

レポート機能があれば、チームのパフォーマンス評価や、問い合わせの傾向を把握できます。分析結果に基づき、人員配置の最適化やFAQの充実化など、具体的な改善施策の立案も可能です。

24時間365日の顧客対応が実現する自動応答機能

ヘルプデスクツールは、AIチャットボットが基本的な問い合わせに自動で対応するため、24時間365日の顧客対応を実現できる機能が搭載されています。

人間の回答が必要になった場合には、担当者へスムーズに引き継ぐサービスも存在します。

また、メールごとのチャットやメンション機能などが搭載されたサービスもあり、返信内容の相談や確認がリアルタイムで可能です。チーム内でのDMやグループチャットを活用することで、円滑な情報共有とコミュニケーションも実現できるでしょう。

効率的に返信できるテンプレート機能

ヘルプデスクツールは、「定期的な問い合わせ」や「よくある内容」に対し、最適な返信文をテンプレートで用意し、効率的かつスムーズに返信できる機能が搭載されています。

対応時間の短縮と、対応品質の均一化も実現できるでしょう。

また、顧客情報や問い合わせ内容に応じて「文言を自動的に変更できる機能」があれば、個別化された対応も可能です。

テンプレートについては以下の記事もご覧ください。

「yaritori」は、ステータス機能や分析・レポート機能などを利用でき、問い合わせ対応業務の効率化が可能なヘルプデスクツールです。

初期費用・最低契約期間なし、1ユーザー1,980円から利用することができます。サービス概要や導入事例がわかる資料をお送りするので、お気軽に資料請求してください。

ヘルプデスクツールの選び方

企業の課題(効率化・高度化・特定業務など)によって選ぶべきシステムの種類は異なりますが、導入に失敗しないための比較基準は共通しています。

ここでは、ヘルプデスクツール選定の際に必ず確認すべき「機能性」「操作性」「他システムとの連携」「システムの柔軟性」「予算」の5つのポイントを解説します。

ポイント① 業務に必要な機能が備わっているか

ヘルプデスクツールを選定する際は、まず自社の業務フローや対応チャネルを整理し、必要な機能を明確にすることが重要です。

たとえば、「メール対応に特化したいか」「複数チャネルの一元管理が必要か」「チケット管理システムが必要か」などを検討します。

また、FAQシステムやチャットボットの導入、海外対応における多言語機能の要否なども考慮が必要です。要件を事前に整理することで、自社に最適なツールを選定しやすくなります。

ポイント② 操作性と使いやすさ

ヘルプデスクツールは、さまざまなメンバーが利用するため、操作性と使いやすさは重要ポイントです。画面デザインが見にくい場合や、操作がむずかしい場合、業務効率が下がる可能性があります。

検討すべきポイントとして、「複数名で問題なく使えるか」や「直観的な操作が可能か」などが挙げられます。トライアル期間を設けている場合は積極的に活用し、実際の操作性を確認することが大切です。

ポイント③ 既存システムとの連携と相性

ヘルプデスクツールの導入では、すでに利用している社内システムとの連携性について確認しましょう。

とくに、顧客管理システム・営業支援システム・社内コミュニケーションツールとの連携は、業務効率に影響します。

API連携が可能か、データの相互連携がスムーズに行えるかなど、技術面での確認も必要です。システム間の連携がスムーズでないと、別々のシステムでの二重管理が発生し、かえって業務効率が低下する可能性があるため注意しましょう。

ポイント④ システムの柔軟性があるか

事業拡大や組織の成長に伴い、システムに求める内容も変化します。そのため、「ユーザー数の増加」や「データ量の増大」に対応できるなど、柔軟なツールを選ぶことが重要です。

また、問い合わせ件数の急増時にも「システムが安定して稼働するか」「将来的な機能拡張の可能性はあるか」なども確認しておくと安心です。

システムの柔軟性が低いと、成長に伴う追加投資や、システムの再選定が必要になるかもしれません。

ポイント⑤ 予算内で利用可能か

予算に合うかも、ヘルプデスクツールを選ぶ際のポイントです。サービスを利用する際には、「初期費用」「月額料金」「オプション料金」などが発生します。

そのため、月額料金のみで判断するのではなく、総額で考えることも重要です。また、安さだけにとらわれず、費用対効果も考えましょう。

複数のプランが存在する場合、プランごとに使える機能が異なるケースが多く、自社にとって最適なプランを判断する必要があります。

「yaritori」は、ステータス機能や分析・レポート機能などを利用でき、問い合わせ対応業務の効率化が可能なヘルプデスクツールです。

初期費用・最低契約期間なし、1ユーザー1,980円から利用することができます。サービス概要や導入事例がわかる資料をお送りするので、お気軽に資料請求してください。

業務効率を高めたい人におすすめのヘルプデスクツール4選

まずは、業務効率をあげたい人におすすめのヘルプデスクツールを紹介します。

| サービス名 | おすすめポイント | 料金費用 | サポート体制 |

| yaritori(ヤリトリ) | ・国内最安値水準(月額1,980円〜) ・ITリテラシー不問の直感的な操作性 ・AIによる文章作成・要約機能 | ・初期費用:0円 ・月額費用:1,980円~ | ・導入前のデモ・設定支援あり ・画面上のチャットで全ユーザー質問可能 ・日本語対応 |

| Mailwise(メールワイズ) | ・1997年からの豊富な提供実績 ・チーム運用に必須の機能を網羅 ・1ユーザー600円からの低価格 | ・初期費用:0円 ・月額費用:600円~ | ・電話・メール・チャットでの相談可 ・充実したマニュアル・動画ガイド ・導入前のセミナーや相談窓口あり |

| 楽々自動応対(旧:メールディーラー) | ・15年連続売上シェアNo.1の実績 ・高度なセキュリティと承認フロー ・大規模ECや組織運用に最適 | ・初期費用:要問合せ ・月額費用:要問合せ | ・専任スタッフによる初期設定支援 ・導入後も電話・メールで永年無料相談 ・ユーザー限定の活用セミナー開催 |

| Re:lation(リレーション) | ・LINEや電話など10窓口を一元管理 ・グッドデザイン賞受賞の画面設計 ・教育に役立つ高度な分析機能 | ・初期費用:0円 ・月額費用:15,000円~ | ・チャット・メール・電話でのサポート ・導入支援・オンボーディングあり ・認定パートナーによる支援体制 |

yaritori(ヤリトリ)|Onebox株式会社

yaritoriは、1ユーザー月額1,980円から利用できる国内最安値水準のAI搭載ヘルプデスクツールです。

直感的な画面デザインで「ステータス管理」や「二重対応防止」を迷わず使えるほか、AIによる文章作成支援やSlack連携、スマホ対応など機能面も充実しています。

サポート体制も手厚く、導入前のデモや設定支援に加え、運用中はユーザー全員が画面上のチャットから気軽に質問できるため安心です。

初期費用は無料で7日間の無料トライアルも用意されているため、導入コストやリスクを抑えて少人数チームで手軽に導入可能です。

Mailwise(メールワイズ)|サイボウズ株式会社

メールワイズ(Mailwise)は、1ユーザー月額600円から利用できるクラウド型のヘルプデスクツールで、16,000社以上に導入されている実績が強みです。

「ステータス管理」や「二重対応防止」などチーム運用に必須の機能を網羅しており、豊富な動画ガイドやマニュアルが用意されているため、ITに不慣れな方でも迷わず利用できます。

サポート体制も手厚く、導入前のセミナー開催に加え、お試し期間中から電話・チャット・メールで何度でもプロに相談できるため、安心して運用を開始できます。

初期費用や最低契約期間の縛りもなく、セキュリティも万全なため、コストを抑えて堅実に管理業務を効率化したい場合に最適です。

楽々自動応対(旧:メールディーラー)|株式会社ラクス

楽々自動応対(旧:メールディーラー)は、15年連続売上シェアNo.1を誇り、累計9,000社以上に導入されている実績豊富なヘルプデスクツールです。

「ステータス管理」や「二重返信防止」といった必須機能に加え、AIによるテンプレート作成やメール開封確認など、チーム運用を高度化する機能が充実しています。

料金は個別見積もりとなりますが、専任スタッフによる初期設定支援や導入後も電話・メールで永年無料で相談できる手厚いサポート体制が完備されています。

そのため、コストの安さよりも確実な機能や実績、セキュリティとサポートの安心感を重視する大規模組織に最適です。

Re:lation(リレーション)|株式会社インゲージ

Re:lation(リレーション)は、メール・電話・LINEなどの複数窓口を一元管理できるヘルプデスクツールです。

グッドデザイン賞を受賞した直感的な画面で「ステータス管理」によるミス防止ができるうえ、AI活用によって自社のノウハウや経験則をシステムに蓄積できる機能まで備えています。

月額15,000円からとコストはかかりますが、チャットやメールによるサポート体制が整っており、組織的な品質向上を目指す企業に適しています。

10日間の無料トライアルも用意されているため、まずは実際の操作感や自社に合うかどうかをじっくり試してみることをおすすめします。

複数チャネルの一元管理・自動化に強いヘルプデスクツール5選

次に、メール・電話・チャットなどの複数窓口を統合し、AIや自動化機能でサポート業務を高度化したい人におすすめのヘルプデスクツールを紹介します。

| サービス名 | おすすめポイント | 料金費用 | サポート体制 |

| Zendesk(ゼンデスク) | ・世界10万社以上の導入実績 ・チケット管理による高度な自動化 ・大規模組織向けの抜群の拡張性 | ・初期費用:0円 ・月額費用:19ドル~ | ・ヘルプセンター(一部英語) ・認定パートナーによる導入支援 ・コミュニティフォーラム |

| Freshdesk(フレッシュデスク) | ・世界5万社以上の利用実績 ・自動割り当てやSLA管理に対応 | ・初期費用:0円 ・月額費用:2,200円~ | ・日本代理店による導入・技術支援 ・日本語でのメール・問い合わせ対応 ・業務改善提案やトレーニング |

| Zoho Desk(ゾーホーデスク) | ・CRMなど関連サービスと強力に連携 ・バックオフィス業務まで全体最適化 ・世界15万社以上で導入 | ・初期費用:0円 ・月額費用:1,680円~ | ・有料プランは日本語窓口利用可 ・導入ウェビナー・オンラインヘルプ ・認定パートナーによるコンサルティング |

| FastHelp5(ファストヘルプファイブ) | ・完全Web対応のコンタクトセンターCRMシステム ・多彩なアラート機能を利用可能 ・効率的な運用管理・分析に対応 | ・初期費用:要問合せ ・月額費用:要問合せ | |

| ServiceNow(サービス・ナウ) | ・組織内のAIを一元管理 ・単一のプラットフォームであらゆる業務に対応 ・AIプラットフォームでは組織全体の連携を効率化 | ・初期費用:要問合せ ・月額費用:要問合せ | ・コミュニティに参加して情報共有が可能 ・ServiceNow のエキスパートに相談できる |

Zendesk(ゼンデスク)|株式会社Zendesk

Zendesk(ゼンデスク)は、世界10万社以上で利用されている米国発の統合型ヘルプデスクツールです。

Webサイトなどの複数チャネルからの問い合わせを一元管理でき、AIツールと自動化による業務効率化やレポート機能による問い合わせ傾向の分析まで可能です。

拡張性は抜群ですが、ヘルプやサポートが英語主体となる場合が多く、使いこなすには専門知識や国内の認定パートナーによる支援が不可欠です。

月額19ドルから利用可能ですが、主要機能が揃う人気プランは月額115ドルと高額になるため、予算に余裕があるグローバル展開企業に適しています。

Freshdesk(フレッシュデスク)|OrangeOne株式会社

Freshdesk(フレッシュデスク)は、世界5万社以上で利用されており、メールやLINEなどの複数チャネルを一元管理できる多機能なヘルプデスクツールです。

「担当者の自動割り当て」やSLA設定といった高度な自動化機能が充実しており、グローバル水準の機能で業務効率を最大化します。

海外製ですが、公認パートナーによる日本語での導入設計やトレーニング、業務改善提案まで受けられるため、英語に不安がある企業でも安心して導入可能です。

完全無料のプランから月額2,200円の有料プランまで幅広く用意されており、コストを抑えつつ高機能な環境を構築したい企業に最適です。

Zoho Desk(ゾーホーデスク)|ゾーホージャパン株式会社

Zoho Desk(ゾーホーデスク)は、世界15万社以上で導入されているマルチチャネル対応のヘルプデスクツールです。

メールや電話の一元管理に加え、ヘルプセンター作成やCRM連携などを活用することで、問い合わせ対応からバックオフィス業務までを全体最適化します。

サポート体制も充実しており、有料プランでは日本語窓口が利用できるほか、ウェビナーや認定パートナーによる導入コンサルティングも提供されています。

月額1,680円からの低価格プランや無料プラン、15日間のトライアルも用意されているため、コストを抑えて多機能な環境を構築可能です。

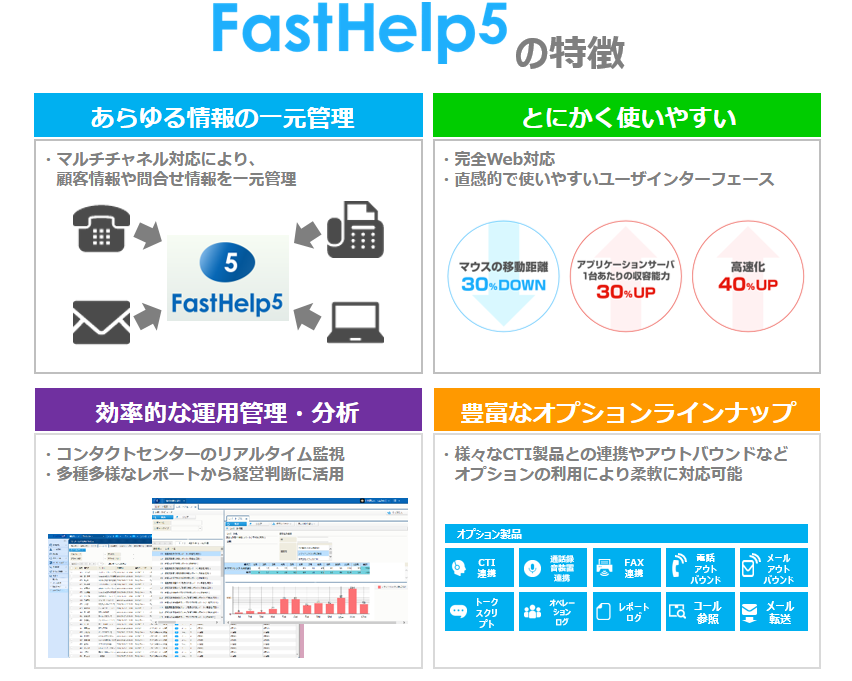

FastHelp5(ファストヘルプファイブ)|NTTテクノクロス株式会社

FastHelp5は、多くの国内コンタクトセンターで利用されているヘルプデスクツールです。

電話・メール・FAX・Webなどを経由し、コールセンターに集まる顧客情報や履歴を一元管理できます。

多種多様なレポートを効率的に運用管理でき、経営判断にも活用可能です。使いやすさと豊富な機能により、顧客対応の効率化と顧客満足度の向上に大きく貢献します。

ServiceNow(サービス・ナウ)|ServiceNow

ServiceNow(サービス・ナウ)は、AIコントロールタワーで、組織内のAIを一元管理できるヘルプデスクツールです。

戦略的にリスクを管理し、単一のプラットフォームであらゆる業務に対応します。AIプラットフォームでは、AI・データ・ワークフローを統合して自動化し、組織全体の連携を効率化することが可能です。

3日間のAI体験とハンズオンワークショップに参加でき、登録時にフルカンファレンスパスが割引になるサービス(期間限定)も提供しています。

特定業務を効率化したい人におすすめのヘルプデスクツール4選

問い合わせフォームや顧客管理など特定業務を効率化したい人におすすめのヘルプデスクツールを紹介します。

| サービス名 | おすすめポイント | 料金費用 | サポート体制 |

| Tayori(タヨリ) | ・フォーム・FAQ等を直感的に作成 ・ドラッグ&ドロップの簡単操作 ・特定課題をピンポイントで解決 | ・初期費用:0円・月額費用:3,800円~ | ・充実したヘルプセンター ・初期設定代行(有料) ・FAQ構築コンサルティング(有料) |

| Service Cloud(サービスクラウド) | ・CRM領域世界シェアNo.1の実績 ・AIと自動化でビジネス全体を支援 ・企業の成長に合わせた高い拡張性 | ・初期費用:0円 ・月額費用:3,000円~ | ・活発なユーザーコミュニティ ・24時間365日の有償サポートあり |

| LMIS(エルミス) | ・問い合わせ対応業務に特化 ・担当者の対応情報を一元管理 ・ITILに準拠したサービスマネジメントプラットフォーム | ・初期費用:300,000円 ・月額費用:100,000(25ユーザー) | ・動画マニュアルを完備 ・LMIS活用クリニックで技術的なアドバイスが可能 ・サポートセンターは電話・E-Mailで対応 |

| HubSpot Service Hub(ハブスポット サービスハブ) | ・CRMプラットフォーム発の管理機能 ・営業からサポートまで情報を一元化 ・チケット管理とナレッジベースが連携 | ・初期費用:0円 ・月額費用:2,400円~ | ・電話・チャット・メール(プラン別) ・ユーザーコミュニティ(日本語あり) ・アカデミー(学習コンテンツ) |

Tayori(タヨリ)|株式会社PR TIMES

Tayori(タヨリ)は、7万アカウント以上の導入実績を誇り、ドラッグ&ドロップの直感的な操作で「フォーム」や「FAQ」を誰でも簡単に作成できるヘルプデスクツールです。

フォーム設置やアンケート実施など特定の業務課題をピンポイントかつ手軽に解決できる点が最大の強みです。

サポート体制も手厚く、初期設定の代行やFAQ構築のコンサルティング、さらには問い合わせ対応の実務代行まで、プロによる幅広い支援が受けられます。

完全無料のフリープランを含む4つの料金プランがあり、有料版も月額3,800円から利用できるため、スタートアップや中小企業でもコストを抑えて導入可能です。

Service Cloud(サービスクラウド)|株式会社セールスフォース・ジャパン

Service Cloud(サービスクラウド)は、世界15万社以上で導入され、CRM領域で圧倒的なシェアNo.1を誇るヘルプデスクツールです。

顧客情報と問い合わせ履歴を紐づけた一元管理に加え、最新の「AI」や「自動化」機能により、サポート業務から顧客満足度の向上までビジネス全体を強力に支援します。

サポート体制も充実しており、ユーザーコミュニティ、専門的な支援窓口があります。

月額3,000円からのStarterプランやインストール不要の30日間無料トライアルも用意されているため、世界標準の機能をすぐに導入可能です。

LMIS(エルミス)|株式会社ユニリタ

LMISは、問い合わせ対応業務に特化したヘルプデスクツールです。

担当者の対応情報を一元管理し、社内全体で共有することによって、業務効率や対応品質の向上を実現します。

ITILに準拠したサービスマネジメントプラットフォームで、対応品質の標準化、属人化の解消、業務・作業の自動化が可能です。

Hubspot Service Hub|HubSpot Japan

HubSpot Service Hub(ハブスポット サービスハブ)は、世界27万社以上で導入されているCRMプラットフォーム発の多機能な問い合わせ管理システムです。

マーケティングから営業、サポートまでの顧客情報を一元管理でき、「チケット管理」や自動化機能を用いて効率的な顧客対応を実現します。

サポート体制はプランに応じて段階的に用意されており、Starterプランではメール・チャット、上位プランでは電話サポートも利用できるため安心です。

完全無料のプランや月額2,400円からのStarterプランなど、企業の成長段階に合わせて柔軟にコストと機能を選択できます。

特定機能に特化したヘルプデスクツール4選

最後に、特定のニーズに特化したおすすめのヘルプデスクツールを紹介します。

| サービス名 | おすすめポイント | 料金費用 | サポート体制 |

| 問いマネ(トイマネ) | ・ネット通販企業に特化した機能 ・対応漏れ・重複ミス防止に特化 ・選べる2種類のサーバープラン | ・初期費用:11,000円 ・月額費用:3,124円~ | ・メールサポート(平日10:00~16:00) ・技術的な質問への調査・回答 ・専任スタッフによる回答 |

| WEBCAS mailcenter | ・官公庁も採用する高いセキュリティ ・チーム全体での状況可視化を実現 ・国内1万社以上の豊富な導入実績 | ・初期費用:30,000円 ・月額費用:5,000円~ | ・回数無制限の電話 ・メールサポート・対面・オンラインでの操作支援 ・専用のヘルプページ完備 |

| Chat Plus(チャットプラス) | ・顧客対応の効率化に特化 ・タグを埋め込むだけで導入可能 ・導入件数2万件超え | ・初期費用:0円 ・月額費用1,500円~ | ・セミナー・展示会を定期的に開催 ・AIエージェントがチャットで回答 |

| Flipdesk(フリップデスク) | ・CV・CVRの改善を狙う ・サイト訪問者の 情報を蓄積 ・1,600社、2,000サイト以上の導入実績 | ・初期費用:50,000円 ・月額費用:50,000円 | ・運用・効果測定から改善が可能 ・リソースや要望を踏まえたサポート体制 |

問いマネ(トイマネ)|クロスセル株式会社

問いマネは、複数人でのメール問い合わせ対応に特化したASP型のヘルプデスクツールです。

「対応状況の一元管理」や「担当者割り当て」などメール対応に必要な機能が網羅されており、特にネットショップ運営企業での使い勝手に優れています。

サポートはメール受付のみ(平日10:00〜16:00)となりますが、技術的な質問にも対応しており、通常即日〜数日以内に回答が得られます。

初期費用は11,000円、月額3,124円から選べる2種類のプランがあり、コストを抑えてメール共有環境を構築したい場合に最適です。

WEBCAS mailcenter|株式会社WOW WORLD

WEBCAS mailcenterは、国内1万社以上の導入実績を誇り、チーム全体でのメール共有や対応状況の可視化を効率的に実現するヘルプデスクツールです。

官公庁や大手企業にも採用される高度なセキュリティと信頼性を備えており、重要な顧客情報を安心して管理できる点が最大の強みです。

サポート体制も極めて手厚く、回数無制限の電話・メール対応に加え、対面やオンラインによる無料の操作レクチャーまで提供されています。

初期費用30,000円・月額5,000円から利用可能ですが、提供形態によって料金が変動するため、導入時は必ず見積もりを取りましょう。

Chat Plus(チャットプラス)|チャットプラス株式会社

チャットプラスは、顧客対応の効率化に特化したチャット型のヘルプデスクツールです。

プログラミング知識不要で、タグを埋め込むだけで導入が可能です。

有人・無人チャットの切り替えや、訪問者の行動分析など、柔軟な顧客サポートを実現できます。

Flipdesk(フリップデスク)|株式会社マテリアルデジタル

Flipdesk(フリップデスク)は、コンバージョン率(CVR)の改善を狙うヘルプデスクツールです。

閲覧履歴や購買データなど、サイト訪問者の行動をユーザーごとに最適化し、情報提示やプロモーションを行います。

1,600社、2,000サイト以上の導入実績があり、さまざまな業種の企業に選ばれています。

ヘルプデスクツール導入のメリット

ヘルプデスクツールを導入するメリットは複数存在します。主なメリットは、以下の通りです。

問い合わせ対応業務を効率化できる

ヘルプデスクツールでは、問い合わせ内容の対応状況をチーム内で可視化できます。「未対応・対応中・対応済み」などのステータスに加えて、各問い合わせの担当者も明確になるため、スムーズな問い合わせ対応が可能です。

他にも、お客さま名の自動挿入やカテゴリーごとにテンプレートを分類できる豊富なテンプレート機能や、問い合わせ内容を自動でタグ付けし、最も適した担当者に振り当てる自動化機能など、問い合わせ対応の効率化を実現する機能が多く備わっています。

顧客情報を管理しやすい

ヘルプデスクツールでは、住所氏名・契約内容・問い合わせ内容・対応状況などの情報について、一元管理を行うことが可能です。

顧客から問い合わせがあった際に、顧客の特徴や過去の問い合わせ内容、誰がどのように対応したかを把握できます。さまざまな顧客情報を管理し、社内で共有できる状態にすることで、顧客のニーズに応じた丁寧な対応を実現できるでしょう。

情報共有しやすく品質向上につながる

ヘルプデスクツールを活用すれば、日々の問い合わせ対応から得られる知見を「組織の財産」として蓄積可能です。たとえば、類似案件を検索すれば、過去の解決事例を参照でき、効率的な問題解決につながります。

また、部門を越えた情報共有も容易になり、組織全体の対応品質を向上できます。ナレッジの蓄積は、新人教育の効率化や、緊急時における対応力の強化にも役立つでしょう。

問い合わせの集計・分析が可能

問い合わせの集計・分析ができる点は、ヘルプデスクツールの大きなメリットです。多くのツールには、担当者ごとの対応件数や対応時間、問い合わせ内容の内訳などを期間別に可視化できるレポート機能が備わっており、業務負荷の偏りや改善ポイントを客観的に把握できます。

さらに、問い合わせ傾向を分析することで、FAQの充実やサービス改善につなげやすく、結果的に問い合わせ件数の削減も期待できます。

一方で、正確な集計・分析を行うためには、FAQの更新や問い合わせ分類の見直しなど、一定のメンテナンスが欠かせません。

ただし、近年のクラウド型ヘルプデスクツールでは、データ整理の自動化や手厚いサポートが用意されているものも多く、運用負荷を抑えながら分析機能を活用できる環境が整っています。

安定したサービス品質を維持できる

ヘルプデスクツールを導入すると、返信テンプレートや対応手順の標準化、過去の対応履歴の共有により、担当者に依存しない安定したサービス品質を維持できます。

関係者が共通の情報にアクセスできるため、新人でも一定水準の対応が可能となり、属人化の解消や引き継ぎ時の負担軽減にもつながります。担当者不在時でも柔軟に対応できる点は、顧客満足度の維持という面でも大きなメリットです。

一方で、ヘルプデスクツールはサブスクリプション型が主流のため、月額・年額費用といったランニングコストが継続的に発生します。

安定した品質を維持するには、ユーザー数や利用範囲に応じた費用も考慮する必要があり、導入時には効果とコストのバランスを踏まえた長期的な予算計画が重要です。

まとめ|ヘルプデスクツールで実現する業務効率化

ヘルプデスクツールは、問い合わせ対応の効率化や顧客満足度の向上に欠かせないツールです。導入を検討する際には、自社の課題や必要な機能を明確にし、操作性・価格・サポート体制などを総合的に評価して判断しましょう。

初めて導入する企業は、シンプルで使いやすく、手厚いサポート体制のサービスを選ぶのがおすすめです。

たとえば、「yaritori」は直観的な操作性と、利用継続率99%を超えるサポート満足度を誇ります。国内最安値水準で利用できるため、ヘルプデスクツール導入の第一歩として最適な選択肢となるでしょう。

まずは7日間の無料トライアルで、操作性や自社との相性を確かめてください。

「yaritori」は、ステータス機能や分析・レポート機能などを利用でき、問い合わせ対応業務の効率化が可能なヘルプデスクツールです。

初期費用・最低契約期間なし、1ユーザー1,980円から利用することができます。サービス概要や導入事例がわかる資料をお送りするので、お気軽に資料請求してください。

メール対応の効率化から始めるAI・DXツール「yaritori(ヤリトリ)」メディア編集部。

営業・CSなど対外的なメール対応が多い方向けに、問い合わせ対応・顧客管理・一斉送信に関する情報や、AI・DXなどの最新テクノロジー情報を発信します。